6月16日,受历史系和考古人类学教学实验中心的邀请,复旦大学文物与博物馆学系潘艳副教授来我院开展学术交流,并做题为“人类生态视野下的农业起源研究”的专题讲座。讲座在南光1号楼考古人类学实验教学中心举行。参加讲座的有我院考古学专业本科生、考古学和文物与博物馆学专业硕士生及博士生以及历史系部分教师。考古人类学教学实验中心主任葛威副教授主持讲座。

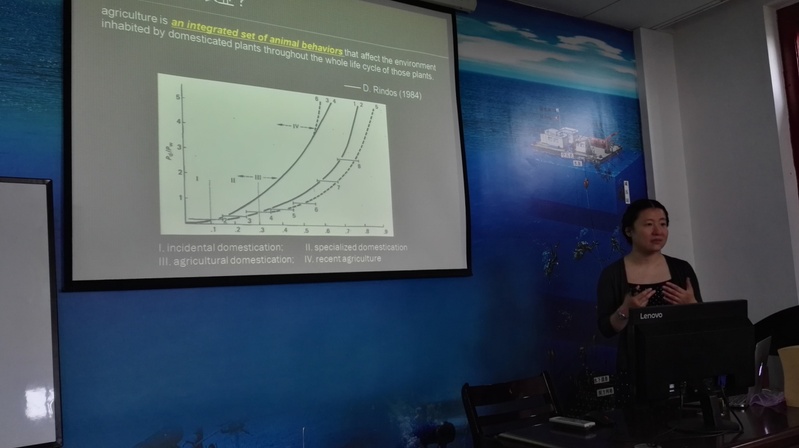

讲座中,潘艳首先回顾了农业的概念。通过对包括D. Rindos,D. Harris,R. Ford以及B. Smith等人在内的多位农业起源研究学者早期工作的剖析,潘艳提出了自己对农业的认识。她指出,正确理解农业需要从人类行为和过程两个要素进行分析。首先,要从人类活动为出发点来理解农业的发生,强调人类对环境的改造以及对动植物生命周期的干涉。其次,强调农业的发生是一个漫长的过程,在物种的驯化性状产生之前有一个被人类长期管理的过程。

潘艳用大量的实例来说明很多物种长期被人类管理却并没有发生性状上的改变,比如非洲野驴、山羊和御谷。这意味着传统农业起源研究中仅仅关注性状改变的视角在某种程度上并不合理。同时,传统农业起源研究的另一个弊病是通常只关注少数几种所谓的重要农作物,而忽视发现的其它植物遗存。而事实是,一些被贴上狩猎采集者标签的人群,却一直在实践着对动植物的管理和利用。

在分析传统农业起源研究存在问题的基础上,潘艳介绍了最早由B. Smith提出的“人类生态位构建”理论。该理论用生态学的视角来考察人类活动及其与周围环境中动植物的关系。有别于切叶蚁筑巢、水獭筑坝之类动物通过遗传来构建生态位的现象,人类更多地是通过文化过程对周围的生境和动植物施加影响,从而构建一个对自己最有利的生态系统。她通过陆地植被演替举例说明农业是处于“亚顶级”的演替阶段。由于不同的演替阶段在生产力、生物量和物种组成方面都存在差异,这就为寻找农业发展阶段的考古学线索提供了依据。

潘艳的报告引起在座师生的广泛兴趣。大家在讲座后就有关问题与潘艳副教授进行了深入而热烈的交流。在交流环节,葛威对潘艳副教授的精彩演讲表示感谢。他指出,农业起源是考古学研究长期以来的热点和难点,理论层出不穷,方法多种多样,但目前仍充满迷团,值得新一代学者继续付出努力;生态位构建理论从过程上考察农业起源,逻辑清晰,具有很强的可操作性,是一个非常有前途的理论。师生们在讨论中也认识到,生态位构建理论的实施需要借助古环境、生态学等多学科方法,对研究者的学科背景和以后的田野工作都提出了新的要求。

(考古人类学教学实验中心供稿 2017年6月20日)