2017年年末,为期一个月的“全国十大考古新发现”系列讲座邀请了来自考古第一线的专家,为厦大师生奉献了七场考古新发现的饕餮盛宴。

探索早期文明

文明和国家的起源是世界考古学界关注的一项热点问题,早前,二里头文化与夏王朝关系的研究揭示了我国最早的国家——夏的面貌。然而在夏王朝建立之前,中华大地上是否存在着高度发达的,达到早期王国水平的文明实体呢?

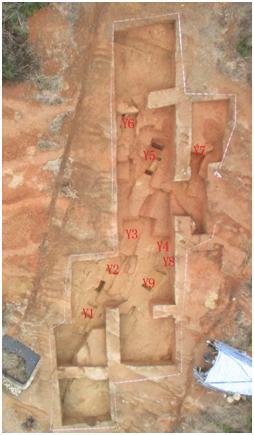

陕西考古研究院院长、我校1995届校友孙周勇研究员所做的“石头上的王国——陕西石峁史前遗址”报告,为大家揭开了一座史前古城的神秘面纱。2011年,考古专家发现了一座距今4300年的史前城址——陕北神木县石峁古城,古城共发掘了三个区域,包括外城、内城和皇城台,宏大的遗址面积和布局为我们展现了它巍峨的面貌。在短短几年内考古工作取得了丰硕的成果,主要有外城东门遗址发现的石峁人所绘的壁画,这些壁画在制作工艺及绘制技法上与汉代以后的壁画特征较为相似,可能表明中国壁画的基本制作工艺及绘制技法早在四千多年前就已确立。此外,在皇城台还发现了制作铜器用的石范,这对于研究铜器输入中原腹地的路线有着重要意义。石峁古城的发掘为探索早期文明和国家起源提供了非常重要的资料,对研究陕北地区早期文化面貌、早期文明与国家形成及演进过程,以及这一时期的文化交流与传播意义非凡。

石峁城址外城东门发掘鸟瞰图

除了文明与国家起源,考古学界关注的另一个重要问题是:原始农业是怎样起源的?一万年前的先民们是如何用火的,又是怎样居住的?我校校友、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的彭菲博士展现的“宁夏青铜峡鸽子山石器时代遗址”最新考古发掘成果,为寻找这些答案给出了的线索。

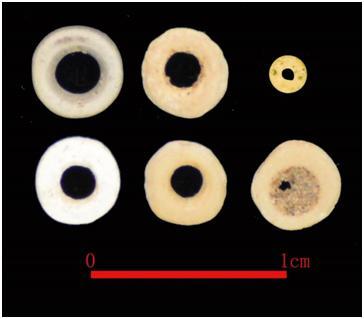

鸽子山遗址位于青铜峡市贺兰山山前盆地,自然地理单元特殊,遗址出土大量精美的细石叶、磨盘、磨棒和鸵鸟蛋壳装饰品,昭示“鸽子山人”独特的匠心和高超的工艺水平,见证了早期人类对美的追求,让同学们叹为观止。

出土的万年前装饰品

考古工作者还运用地理信息系统合成柱洞和数十处结构性火塘的空间分布图,为我们窥探史前鸽子山遗址人群的生活面貌提供了生动的图像。通过对土样浮选得到的大量可食性炭化植物种子,在某种程度上揭开了距今1.2万年到1万年之间,这一地区远古先民在原始农业萌生期的生产图景。丰富的遗物和遗迹为我们描绘了这样一幅壮美画卷:贺兰山脚,泉水汩汩,芦苇摇摇,古人类逐水草而居,佩戴串珠,构筑营地,点燃篝火,宴饮小憩,劳作繁衍,生生不息。

从原始青瓷到秘色越器

中国瓷器,脱胎于土的厚重、火的飘逸、气的灵动,是我国独创发明之一,其产生与变化见证了中国历史的兴衰历程。

毕业于厦大并长期在福建工作的羊泽林研究员认为“福建永春苦寨坑原始瓷窑”是目前福建乃至全国境内发现最早的原始瓷及其窑址,其发现将我国原始瓷的烧造历史上限提早到了夏代中晚期,其独特的窑炉结构也为夏商时期窑炉史的研究提供了重要的实物材料。本次考古发掘发现的原始瓷产品、窑炉等残破的历史信息为同学勾织了其制作的大体面貌,再结合福建地区同时期的考古学文化来看,史前晋江流域贸易网络的框架通过原始瓷产品的流通被初步勾勒出来。另外,以往对于窑址考古的认识仅限于传统的发掘,本次采用新的科技手段对产品的测试分析,复原出了瓷器从取土到烧造成型的各个细节,将传统手段与现代科技的结合也为多角度研究提供了可能。

苦寨坑原始瓷窑遗迹

东汉产生成熟的青瓷,历经魏晋南北朝的发展后,在唐代形成了南青北白的瓷业格局,浙江越窑则是南青的代表。那什么是秘色瓷?“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。好向中宵盛沆瀣,共嵇中散斗遗杯。”晚唐诗人陆龟蒙之《秘色越器》咏物佳作导致从宋代始,学者们为“秘色”一词的确切含义聚讼不已,直至1987年陕西扶风县法门寺塔唐代地宫发掘出13件的确记载为“瓷秘色”的越窑青瓷器,才使人们明确了“秘色瓷”即是越窑中青瓷的极品。那么,这些“秘色瓷”产自何地?

浙江省文物考古研究所郑建明研究员为我们带来了“发现秘色瓷——唐宋时期越窑考古新进展”的精彩讲座,认为浙江慈溪上林湖后司岙窑址出土瓷器可以和法门寺的秘色瓷一一对应,从而证明了后司岙窑址就是秘色瓷的产地。郑建明先生不但从考古的角度分析了秘色瓷的施釉、胎釉成分、纹饰特征、装烧、窑址与周边地理环境的关系等,而且将青瓷烧造与当时江南的经济、文化、社会历史结合起来分析,提出“青瓷文明”的概念等,引导同学在器物研究基础上的深层次思考,极具启发性。

秘色瓷净瓶与装烧匣钵

东南考古新收获

东南区是厦大考古的重点研究和关注区域,入选十大考古新发现终评的安徽“天子坟”的考古发掘成果为探索三国时期孙吴的历史提供了翔实的研究材料。

“天子坟”位于马鞍山市当涂县,作为古都南京的京畿之地。安徽省文物考古研究所叶润清研究员秉承“保护比发掘更为重要”的原则,在讲到“天子坟”的发掘方法时,着重说明了其区别于传统考古发掘的思路,即在保留部分填土的前提下将墓葬进行“解剖”,使墓葬结构的四要素“墓坑、墓室、填土、封土”得以完整保留,这是墓葬发掘的一个创新,它将有利于保护和展示。

发掘表明,该墓为前后室四隅券进式穹隆顶结构砖室墓。该墓葬发现了二次墓道、二次封门、女性陪葬品以及刻有吴景帝永安纪年的文物,与历史文献记载的孙休与夫人合葬墓的史实高度吻合。出土精美的文物包括陶器、金银器、车马器、神兽构件等。

“天子坟”孙吴墓墓坑、墓室全景

追寻海上丝路

海上丝绸之路无疑是大家关注的焦点,荣获2016年度十大考古新发现的“上海青浦青龙镇遗址”考古工作为我们探索唐五代时期我国外销东北亚的瓷器贸易路线提供了重要的资料。

青龙镇,上海最早的港口码头,也是最早的国际航运中心之一。然而作为海上丝绸之路重要港口的青龙镇,却一度仅存在于历史古籍和民间传说里。

上海博物馆陈杰研究员的讲座,向同学们展示了大量的贸易陶瓷及房基、水井、铸造作坊等相关遗迹;尤其是隆平寺塔基遗迹的发现,它与文献记载的“隆平寺塔”相吻合,隆平寺塔是复原青龙镇布局的关键性地标,同时它兼具航标塔的功能,也是青龙镇作为唐宋时期海上丝绸之路重要贸易港口的实证。“市躔杂夷夏之人,宝货富东南之物。”“宝塔悬螭,亭桥驾霓。”赋中这样的描述仿佛已复原为具象,跃然于众人眼前。

出土的铅贴金阿育王塔

沉船寻踪 水下考古新发现

2015年十大考古新发现中最“年轻”的得主是“辽宁丹东致远舰水下考古”,据该项考古发掘领队,国家文物局水下文化遗产保护中心的副研究员、厦门大学校友周春水介绍,对致远舰进行试掘工作的前期,研究人员采用了实地采访沿岸群众和利用高新考古技术相结合的方法,在确定水下目标后,通过对打捞上岸的部分物品利用金相分析等方式,并结合大量的历史文献资料,确定了致远舰的身份和其在海底的位置。之后考古人员又陆续在该位置打捞上岸了诸如加特林机枪、致远舰餐盘、印章等物品,向世人展示了致远舰的细节面貌。

周春水表示,由于受到各种因素的限制,目前对致远舰的保护工作还是采取简单地给舰体上焊锌块的原地保护方案,相信在不久的将来条件成熟的时候,能够将致远舰打捞出水并对其进行更好的保护和规划展览工作。

致远舰是中华民族抗击侵略历史的重要见证,致远舰的考古研究工作一定能够有效地增强我国的民族凝聚力和民众的爱国主义精神,推进我国的国家发展和民族强盛进程。

致远舰旧照

“十大考古新发现”系列讲座的成功举办,在校园内营造出一股良好的公众考古氛围,为全校考古感兴趣的师生提供了一个了解国家最新考古工作进展的平台。“十大考古新发现”个个都精彩!这是同学们听完系列讲座后的普遍感受,大家认为收获颇丰。

(考古文博 报道)