| 1984年9月,他第一次踏进厦大的校园,从本科到博士,他把青春岁月都留在了厦大。1991年7月,他第一次站上厦大的讲台,以一名老师的身份继续与厦大的故事。他是人文学院人类学系蓝达居副教授,三十多年来,他见证了厦大的变与未变。

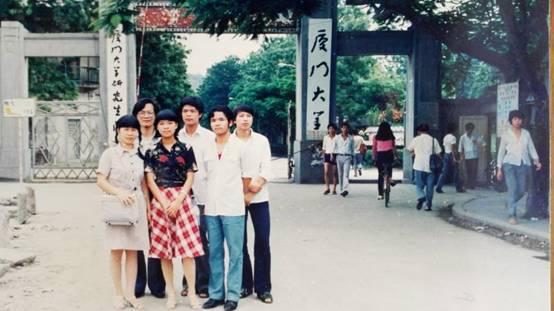

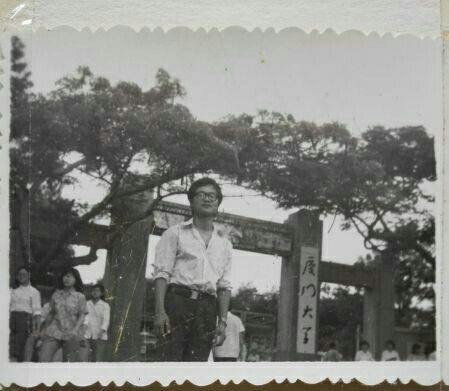

初遇厦大 1984年,带着年轻人的懵懂和热血,也怀着读书报国的青年梦想,蓝达居考入了厦门大学历史系考古学专业。“当时厦大的考古学在全国比较出名,加之学校的宣传介绍,由华侨陈嘉庚先生创办。这些都对我产生了很大的吸引力。” 8月30日出发,从桂林乘直快列车到鹰潭中转,9月1日下午五六点抵达厦门,前后3天的辗转,这便是蓝老师的来厦求学之路。如今回忆起开学报到的这一天,他仍历历在目:“我还没下火车,就已经听到有人拿着大喇叭喊:‘厦大的新生请跟我来!’当时没有想到会有老师来接,十分意外。”团委老师和同乡学长的热情接待让初次到达这个陌生城市的广西青年感到宾至如归。而厦大迎新接站的这一传统也在代代传承中保留至今。

老地方,故人情 据蓝老师回忆,如今秀丽现代的厦大地标性建筑——“科学艺术活动中心”以前只是一座普通的教学楼,名叫“博学二”。1984年10月,厦大正式成立了人类学系,建系的典礼就在博学二的一楼举行。“可以说,博学二见证了厦大人类学系的成长。”作为人类学系成立后的第一批学生,回忆起往事,蓝达居老师的眼里闪着骄傲的光。 本科毕业后,蓝老师选择了考研。当时,学校为了照顾考研的学生,专门设置了一些可以通宵复习的教室,那些教室便是蓝老师当年复习备考的“主战场”。 说到考研,蓝老师还特别提起了当时开在芙蓉四宿舍楼后面的一家莆田夫妻开的小吃店。每当复习到肚子饿了的时候,他就到这里来一碗香喷喷的米线或者馄饨,吃饱了就接着回去复习,直到脑子昏沉了,才回去休息。对于生活简单的大学生来说,复习和夜宵总是相伴出现在记忆里,承载着为了未来打拼的那些日夜。直到今天也仍是如此。

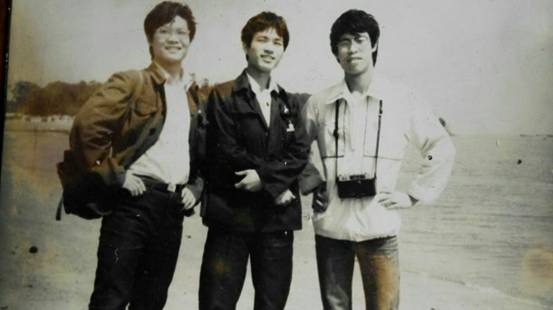

葱茏记忆,静泛涟漪 “充实”与“活力”,蓝老师用这两个词概括了他们那个年代的课余生活。 那些年的白城沙滩还不像今天这样挤满了游客,曾有一个海水泳池,厦大年年都会在那里举行游泳比赛。“我第一次参加游泳比赛,特别激动,一跳下去,呛了好大一口,才知道原来海水这么咸。”蓝老师笑着回忆。 尽管初次尝试遇到了小小的挫折,蓝老师仍对游泳十分热情。他曾和四五名同学组队冬泳,自称“海豚游泳队”。在蓝老师的游泳经历中,还发生过一件“惊险”的趣事:一次,他与邻居去游泳,游到深处时,看到不远处有一条“大白鲨”,后来他们才知道,那是稀有动物——中华白海豚。“当时我们吓得直往回游,但是,他(同伴)游泳技术没我好,我很快就超过他了。我的同伴就在后面喊:‘等等,别把我甩了!’上岸后我的同伴说他那时想起老婆孩子,真以为再也见不到他们了。”蓝老师绘声绘色地向记者描述当时的场景,尽管时过境迁,如今想起来仍有些忍俊不禁。 除了游泳之外,爬山、环岛骑行、郊游、踢球、舞蹈,这些都是蓝老师和同学们当年的至爱。如今想来,这些就如记忆里的浪花,朵朵都浪漫。

从学生到老师 谈及学生时代的师生关系,蓝老师的话语中渗透着他对前辈的尊敬与感恩。“不同时期不同阶段都会有老师影响着我。”蓝老师一一细数着那些熟悉的老师们:为人亲切的辅导员颜亚玉老师和蔡振伟老师、严厉苛刻的班主任吴诗池老师、讲课抑扬顿挫的施伟青老师、板书清晰的庄景辉老师……回忆起这些,蓝老师的眼睛里分明流淌着少年般的幸福。 从一名崇敬老师的学生到受学生爱戴的老师,蓝老师顺利地完成了这一转变。对于他来说,读书的时候更多考虑的是学习,想着未来对社会有贡献。当了老师后,他一方面专注于科研,另一方面思索着如何上好课,把学生当作自己的孩子一样关爱他们。蓝老师说,这也是对自己老师的一种回报。“尽管水平有高低,但是我们(每个老师)都会很努力。”蓝老师谦虚而真诚地说。

变了,也没变 在蓝老师的回忆里,厦大无疑是一直在变化的,这不仅体现在硬件上的改善,也体现在内在制度的变化。其中很重要的一项改革便是由原来的两学期制变为三学期制。据记者了解,厦大的这项制度改革最先发生在80年代末,但由于师生们的不适应以及课程衔接不合理,后来曾有一段时间恢复为两学期制。到了90年代初,经过调整的三学期制才开始慢慢被师生们接受。 “君问归期未有期,我们还有小学期。”这大概是现今厦大学生耳熟能详的一句调侃。作为一名教师,蓝老师却有不同的看法:“第三学期更加突出社会实践,有利于改善学生的知识架构,学校的初衷也是为了能实现学生在大学里的通识教育。” 而在变化中,有些珍贵的东西保留了下来。在蓝老师眼里,这珍贵的东西就是朴实的校风。“老师对学生的关爱,老校友对母校的感恩。我可以感受到学校与学生之间的情谊是一直不变的。” 在校的年轻学生们胸怀理想,总是带着些不满、希望一切都能更好。而那些丝丝缕缕的情,也许只有历经岁月,在回首时才更显清晰。

孩子和家 当记者问及这些年做厦大人的感受时,蓝老师不假思索地回答了两个字:“幸福。”蓝老师在厦大得到过许多老师的帮助,从一个学识尚浅的学生成长为卓有成就的科研工作者。厦大目睹了蓝老师的成长,蓝老师也见证了厦大的改变。正如蓝老师所说:“日久自然生情。”现在的厦大已成为他的寄托和依赖,被他视为自己的家。 采访的最后,年近半百的蓝老师用平静的语气告诉记者:“我为厦大骄傲。”

人文学院学生宣传中心采编部 记者:吴昀 审稿:刘婧涵 |